思考の癖/特徴を理解する

セルフモニタリングを通して自動思考と感情の関係について納得できるようになったら、自分の考え方の癖や特徴を明らかにしていきましょう。

そのために意識して欲しいポイントは以下の3つです。

- 辛い気持ちにさせる思考には特徴があること(思考の分類の理解)

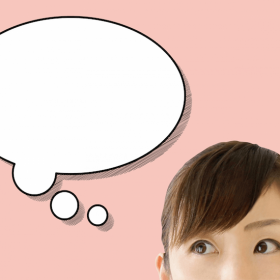

- 認知・感情・行動・環境・身体の関連性があることの理解

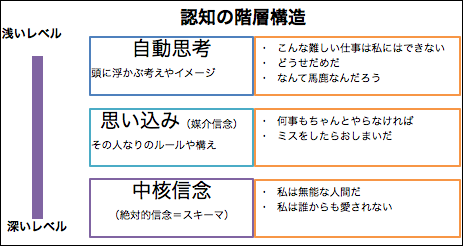

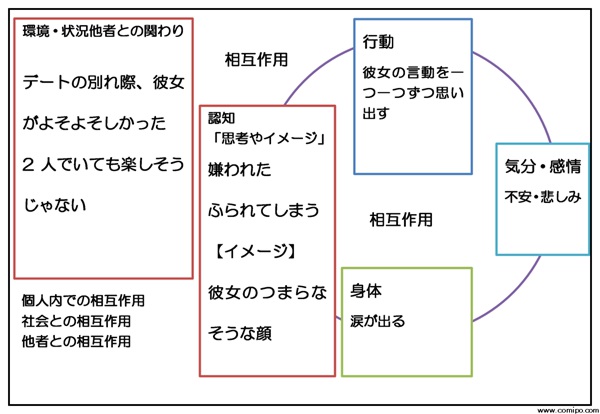

- 認知の階層構造の理解

これらのポイントを確認できたらト生活場面で繰り返し浮かんでくる思考についてセルフモニタリングを行った時の思考記録表を見ながら抽出していきます。

その後、「辛い気持ちにさせる代表的な思考の癖」考え方の癖/特徴を整理していきましょう。

この一連の手続きを行う事で、自分の感情や行動にと自動思考の関係、そして自分自身の思考の仕方の癖や特徴についてより深く理解することができるでしょう。

また、認知の階層構造をより明確にしていくために、自動思考の背後にある媒介信念を見つけるために、「下向き矢印法」を使ってみましょう。

これにより、自動思考の背後にある思い込みや仮定、個人的ルール、構え(媒介信念)などを探し出して、さらにそれら媒介信念を形成している中核信念を明確にしていきます。

代表的な思考の癖

|

辛い気持ちにさせる代表的な思考の癖 |

|

| 読心術 | 十分な根拠がないのに、他人の考えを自分が知っていると思い込んでしまう事「彼は私のことを負け犬だと思っている」 |

|

運命の先読み |

物事がますます悪くなるとか、危機が迫っているというように将来を予測する事「私はその試験に失敗するだろう」「私はその仕事につけないだろう」 |

|

破局視 |

すでに起きてしまった事、又はこれから起きそうなことが、あまりにも悲惨で、自分はそれに耐えられないだろうと考える事「もしわたしがそれに失敗したら、大変な事になるだろう」 |

|

全か無か的思考 (二分割思考) |

「良いか悪いか」「完全か不完全か」といった二者択一的に極端な視点でとらえる事。「全ての人に好かれなければならない」「私はみなに拒絶されている」「時間を無駄にしてしまった」 |

|

結論の飛躍 |

根拠もないのに悲観的結論を出す。「パソコンができない人は、現代を生きられない」 |

|

ポジティブな側面の割引 |

自分や他人が努力して成し遂げたポジティブな結果を、些細でつまらない事であるときめつけること。「簡単にできたのだから。たとえ成功したと言ってもそれは大したことではない」

「彼女が良くしてくれるのは、単にわたしの妻だからと言う事である」 |

|

ネガティブなフィルター |

物事のネガティブな側面ばかりに注目し、ポジティブな側面にはほとんど目を向けない事。全体像をみるかわりに、一部の否定的な要素だけに過度に注目する

「こんなに低く評価されたということは(他の面では高い評価も得ている)、自分には能力がないということを意味する」 「ここにいるのは、私のことをよく思っていない人ばかりだ」 |

|

不公平な比較 |

自分よりできる人ばかりに注目し、彼らと自分を比較する事によって、自分が劣っていると決め付ける事。「彼女は私より成功している」

「その試験では皆私より出来が良い」 |

|

拡大解釈と過小評価 |

自分の失敗を過大に考え、長所を過小評価する。逆に他人の成功を過大評価し、他人の欠点は見逃す。「第一志望の学校に入れなかった。私の人生はもう終わりだ。」 |

|

後悔思考 |

今できることに目を向けるのではなく、「自分はもっとうまくやれたはずだ」というように、過去にとらわれてしまうこと 「あの時もっと努力していたら、今よりもいい仕事に就くことができたのに」 「あんな事をいうべきじゃなかった」 |

|

もし思考 |

「もし…だったら?」とあれこれ自分に問うが、どのような答えにも決して満足できないこと。 「ええ、でももし心配になったら?」「もし、息ができなくなってしまったら?」 |

|

レッテル張り |

自分や他人に対して、大雑把でネガティブな特性をラベル付けしてしまうこと。 「私は嫌な人間だ」「彼は不愉快な奴だ」 |

|

感情的推論 (感情的理由付け) べき思考 |

「私がこう感じるのだから、それは本当の事だ」というように、自分の感情を真実を証明する根拠のように考えてしまう。その時の気分や感情に基づいて事実を解釈すること 「私にできないのだから、彼にできるわけがない」 「こんなに落ち込んだ気分なのだから、結婚生活がうまくいくはずがない」 物事を、単に“どうであるか”という視点でとらえるのではなく、“どうあるべきか”という視点からとらえること。 「私はうまくやるべきだ、さもないと失敗者になってしまう」 |

|

反証の拒否 |

自分のネガティブな思考に矛盾する証拠や考えをひとつも受け入れようとしない事。 「“私は愛されていない”と信じる人は、誰かがその人を好いているというどのような証拠も受けつけず、その結果、その人は、“私は愛されていない”と信じ続ける」 「そんなことは本当の問題じゃない。もっと根深い問題があるはずだ。そしてもっと重要な原因があるに違いない」 |

|

他者非難 |

自分のネガティブな気分の原因を他人に帰属させ、自分の責任を認めようとしないこと。 「私がこんな風に感じるのは、彼女のせいだ」「私の問題は、全て両親に責任がある」 |

|

決め付け |

自分自身や他人、出来事などをありのままに説明したり、受け入れたり、理解するのではなく、“白か黒か”(あるいは“善か悪か”“優れているか劣っているか”)といった視点から決め付けてしまう事。 「どうせ自分は大学の成績が悪かった」「テニスを始めても、どうせ上達しないだろう」 「あんなに彼女はうまく言っているのに、私は全然だめだ」 |

|

過度の一般化 |

たった一つのよくない出来事を、何度も繰り返し起きているかのように感じてしまう。 「いつもこんな事ばかりだ、どうせ自分は何をやっても失敗するのだ」 「私の子供が不登校になってしまった。私は子育てに失敗したのだ」 |

|

自己関連づけ1 |

ネガティブな出来事の責任は全て自分にあると不適切に考え、他の人たちから他の物事の責任や原因を考慮にいれないこと。 「私がちゃんとしなかったから、結婚生活が破綻したのだ。 |

|

自己関連づけ2 |

自分に関係ない出来事であっても、それが自分自身に直接関係しているかのように判断してしまう。 「私が通りかかったとき、2人が笑いながら歩いていた。私の悪口を言っていたのだろう」 |

|

トンネル視 |

状況に対して、否定的な側面しかみない 「息子の担任教師は、何一つきちんとできない。彼は批判的で、鈍感でしかも教え方が下手だ」 |