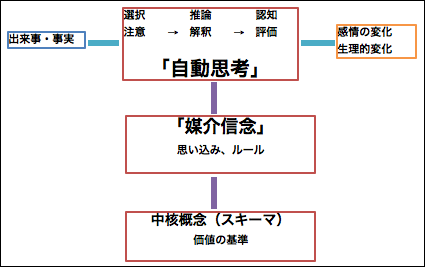

アセスメント(機能分析)

A(環境の変化や行動)が起きると、必ずBが起きるという時、AとBの間には随伴性(付随関係)があるといえます。 随伴性を特定できれば、それに対してどんな事ができるか検討し、対策を打つことで望ましくない行動(問題)を改善することができます。

STEP2:付随関係(随伴性)を記録しましょう

随伴性を明確にするためには、前後の状況と行動を関連付けて捉えることが大切です。

- 環境(状況、周囲の人、自分の状態)からどんな影響を受けて行動が起こったか?

- 行動が環境にどんな影響を与えたか?

について良く観察し、その関係性を予測し、確認して対策/方針を決定します。

随伴性の記録方法として、「時間見本法」をご紹介します。

- 一定時間に対象者(自分)が、何回ターゲット行動を起こしたか?

- 行動に先行する刺激や環境の変化はどんなものがあるか?

- 行動に随伴した刺激や環境変化があったか?

を記入していきます。

|

時間見本表のための記録用紙 | ||||||||||

| 生活/項目 | 困った行動 | 先行刺激 | 報酬・獲得 | 回避 | 対応 | 備考 | ||||

| 声 | 歩き回る | 指示 | 課題 | 人から注目 | 好きな活動 | 活動 | 無視 | 賞賛 | ||

| 午前 | ||||||||||

| 午後 | ||||||||||

| 夕方 | ||||||||||

| 夜 | ||||||||||

| 合計 | ||||||||||

91:時間見本表のための記録用紙のダウンロード 観察をより具体的で詳細にしたり、後から確認することができるように、その場面を録画しておくことをおすすめします。 自分に対して行う場合は是非録画をして後から確認してみてください。より客観的に観察できるでしょう。